親が働いているかどうかにかかわらず子どもを保育園などに預けることができる「こども誰でも通園制度」についてお伝えします。

国が2026年度から全国で導入することにしていて、その「モデル事業」が岡山・香川でも行われています。2023年4月に香川県多度津町、6月から笠岡市で始まっていて、7月中には岡山市、高梁市、備前市でもスタートします。

一体どんな制度なのか? 子どもや保護者にとってメリットがある一方で課題も見えてきました。

6月3日、岡山県の自治体では初めて試験的な受け入れを始めた笠岡市の認定こども園では、さっそく1歳2カ月の長男を預けにきた母親の姿がありました。

(利用した母親)

「私と離れて他の子どもたちと遊んで発達とかにいい刺激になったらと思って」

「こども誰でも通園制度」は国の少子化対策の一環で、育児の負担軽減や子育て世帯の孤立解消を図るのが狙いです。

2024年度は2024年4月時点で全国115の自治体が「モデル事業」として行うことが決まっています。

生後6カ月から3歳未満の未就園の子どもが対象で、月に10時間まで利用することができます。

(利用した母親)

「私この後、買い物して帰ろうかなと思っています。普段は家に(子どもが)いる状態で洗濯とか食事とか作るから。預けていて(子どもが)遊んでいるうちに私が(家事を)できるのでありがたいです」

2023年4月からモデル事業を始めている香川県多度津町の「愛光こども園」です。

この日制度を利用して登園したのは健生くん2歳です。お母さんと教室に向かいます。

健生くんは2023年11月から週に1回、利用しています。

(健生くんの母親)

「初めは(私の)祖母の介護があって病院に連れて行くのにあたって、子どもも一緒にっていうのは大変だったので」

祖母が亡くなった後も定期的に利用していますが、健生くんの「成長」もみられるそうです。

(松木梨菜リポート)

「健生くんは同じ年の児童の皆さんと水遊びを楽しんでいます」

(健生くんの母親)

「ちょっと友達と遊んだりできるようになったり、家では私と2人なので言葉が増えてきたかなと思っています」

園では保護者にとってのメリットも感じていました。

(愛光こども園/阪口新 園長)

「週に1回3時間でもお子さんから離れてリフレッシュすることで、お子さんへの関わり方も優しくなれたとか、お母さんがしたかったことができる時間にもなって良かったとお聞きしています」

一方で、現場の負担は増えています。

2023年度、この制度を利用して預けられた子どもは45人で、のべ164回でした。園は受け入れ体制を強化するため、2023年度から2024年度にかけ保育士2人を新たに雇用しました。

(愛光こども園/阪口新 園長)

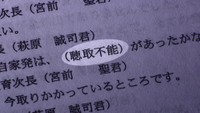

「慣れない子どもたちを単発的に受け入れるということで、なかなか子どもが普段保育所を利用される子どもよりも慣れるのに時間が非常にかかって、職員が泣いてる子どもたちにずっと付いたりとか」

保護者から徴収する利用料は、児童1人当たり給食、おやつ付きで1時間400円。モデル事業のため国から1時間850円が補助されますが、園長はそれだけでは賄えないと言います。

(愛光こども園/阪口新 園長)

「見ている時間に関しての負担しかないので、もっと前と後にも保育士たちは頑張って仕事してくれているので、その部分の費用についても考えてほしいと思っています。これでは少し少ないと感じています」

保育士をめぐっては全国的に「人手不足」が深刻化しています。

厚生労働省の統計によると、2024年4月の全国の保育士の有効求人倍率は2.42倍で、全職種の1.18倍と比べて高くなっています。

専門家は、保育現場の実態に合わせた制度設計が必要だと指摘します。

乳幼児の発達や保育に詳しい香川大学教育学部の松本教授です。

(香川大学 教育学部/松本博雄 教授)

「この子はこういう状態で楽しく遊んでいましたよ、そういうのを丁寧に(保護者に)伝えたり、それを伝えるための準備する時間に対して待遇を補償すればうまくいく可能性があると思うんですけれども、そこがないと難しいかなという感じがしますね」

こども家庭庁によると、認可された保育園などに通っていない3歳未満の子どもは2021年度に約146万人いると推計されていて、これは全体の6割にあたります。

松本教授は保護者や子どもの「居場所」として機能させることが重要だと話します。

(香川大学 教育学部/松本博雄 教授)

「図書館っていつでも開いてるじゃないですか。居場所っていつでも開いてないと居場所にはならないと思うんですよね。特に孤立している保護者がここだったら大丈夫だと思える場ができたとすれば、子どもにとって良い環境になる。保育者の安定した雇用を前提とした制度にならないとうまくいかせるのは難しいのではないかと思います」

7月からモデル事業をスタートさせる岡山市は、20施設での受け入れを見込んでいましたが、参加に手を挙げた施設は9つにとどまりました。今後、参加しなかった施設に課題などをアンケート調査し、国に報告する方針です。

保育現場にとっても親子にとってもより良い制度になるよう、国にはいろんな声に耳を傾けてほしいと感じます。