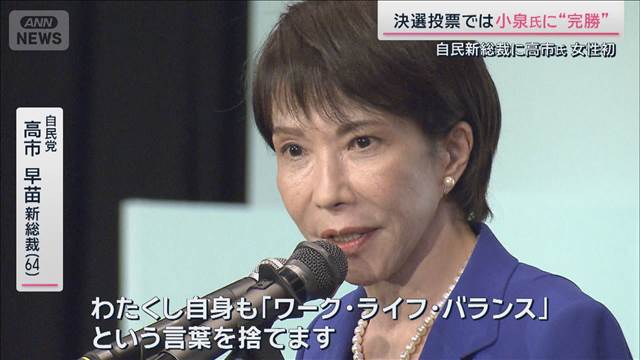

石破総理(総裁)の退任表明に伴う自民党総裁選挙は10月4日に実施され、決選投票の結果、高市早苗前経済安全保障担当大臣(64)が、小泉進次郎農水大臣(44)を破り、第29代総裁に選出された。高市氏は15日に召集が調整されている臨時国会において、第104代内閣総理大臣に指名される見通しで、実現すれば、日本初の女性総理となる。高市氏は昨年の総裁選にも挑み、1回目の投票では石破茂総裁を上回り首位に立ったものの、決選投票で逆転を許し、惜敗の苦杯を喫した。今回、結党70年を迎える節目の年に、自身3度目の挑戦にして念願の総裁選で勝利を収め、女性初の党総裁に輝いた。高市新総裁は選出後、決意表明の中で、「私は約束を守ります。全世代総力結集で、全員参加で頑張らなきゃ立て直せませんよ。だって、人数少ないですし、もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて参ります。」と語り、国家と党運営に対する気迫と覚悟を示した。

一方、高市早苗新総裁に敗れ、最年少44歳での総裁就任はならなかった小泉進次郎氏は総裁選後に取材に応じ、「もう感謝の一言。このチームが昨年たどり着けなかった決勝まで私のことを押し上げてくれた。そのことに感謝の気持ちでいっぱいだ。その分、勝てなくて本当に申し訳ない。改めて昨年に続き、自分の力不足。これにしっかりと向き合いたいと思う。そしてもう一回、自民党が信頼回復できるように、全員が持ち場・持ち場でその役割と責任を果たす」と敗戦の弁を述べた。高市総裁誕生の後に記者団の取材に応じた林氏は、「残念な結果だったが、ひとえに私、候補者の至らないところが唯一の原因だと思っている。ぜひ、お支えいただいた皆様とともに高市新総裁をお支えして、自民党一致団結して、いろいろな難しい仕事が控えているので一つひとつの仕事をやっていく、そういうことを一生懸命やっていきたい」と述べた。

高市氏は1回目の投票で1位の183票(党員119 議員64)を獲得。議員票は小泉氏、林氏に次ぐ3番手だったが、圧倒的な党員・党友からの支持を得て、決選投票でも議員票149票、都道府県連票36票の185票を獲得した。156票だった小泉氏の議員票145票、都道府県連票11票をともに上回る圧勝となり、総裁の座を手にした。第1回目投票で、3位の林芳正官房長官は、議員票72票、党員票62票の合計134票。4位の小林鷹之元経済安保担当大臣は、議員票44票、党員票15票の合計59票。5位となった茂木敏充前幹事長は、議員票34票、党員票15票の合計49票。

自民党総裁選は、党員票で優位を確保した高市早苗氏が決選投票で勝利を収め、日本初の女性総理への道を切り開いた。その背景には、党内の実力者の一人である麻生太郎元総理で党最高顧問の影響力が色濃く作用していたとされる。麻生氏は自身が率いた麻生派(旧志公会)所属議員に対し、決選投票では「党員票が多い候補を支持するように」と明確な指示を出したとされている。この一言が、高市氏の勝利に直結したとみられている。麻生氏の明確な支持が打ち出されたことで、議員票の流れが一気に高市氏へ傾いた可能性は否めない。

農水大臣の小泉氏は有力候補と目されたものの、決選投票で高市氏に敗北。昨年の初出馬で3位に沈んだ雪辱を期して挑んだ2度目の戦いだったが、頂点には届かなかった。選挙期間中、小泉陣営は「ステマ指示問題」や、地元・神奈川での党員票をめぐる疑惑が週刊誌報道で表面化した。加えて、昨年の積極果敢な改革路線を後退させ、党内融和を重んじた慎重姿勢が「進次郎らしさ」を削ぎ落としたと指摘されている。前回の総裁選では、解雇規制見直しや選択的夫婦別姓など党内対立を孕むテーマに正面から挑み、改革派として存在感を放った。しかし、今回の討論会では原稿に目を落とす場面が目立ち、「カンペ批判」すら呼んでいた。

高市氏は、奈良県出身の1961年生まれ、64歳。衆院で当選10回。神戸大学経営学部を卒業後、政治家や経営者を数多く輩出した「松下政経塾」に入塾。1990年には、テレビ朝日「朝まで生テレビ」などに政治評論家として出演。ニュース・キャスターとして活躍した後、1993年の衆院選で無所属から立候補し初当選。その後、自由党、自由改革連合、新進党の結党メンバーとして活動し、1996年に自民党に入党した。2006年には当時の安倍晋三内閣で内閣府特命担当大臣として初入閣を果たし、政界に確固たる地歩を築いた。2012年には女性として初めて自民党政務調査会長に就任。2014年に総務大臣、2022年には経済安保担当大臣を歴任するなど存在感を示してきた。

★ゲスト:久江雅彦(共同通信特別編集委員)、佐藤千矢子(毎日新聞専門編集委員) ★アンカー: 末延吉正(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)