今回の解説は「共働き」についてです。厚生労働省によりますと、2022年、共働き世帯は専業主婦の世帯と比べ倍以上になっています。岡山・香川の両県は、若い世代に「仕事」と「子育て」の両方を体験してもらう取り組みをしています。その狙いとは。

学生が仕事と子育てを体験

電子機器の受託製造や物流業を担う高松市のカトーレックです。

(カトーレック 人財部/横田叶夢さん)

「就活とか友だち関西に行っている子多いんでしょ?」

(香川大学2年/根本神龍さん)

「たくさんいますね。香川から一番行きやすい」

香川大学2年の根本さんはカトーレックのインターンシップに参加し、新卒採用担当の横田さんの仕事を体験しています。

社内会議にも参加し、チームでの仕事の進め方や、就職を支援する「ワークサポートかがわ」を訪問するなど社外との関係づくりを学びました。

(香川大学2年/根本神龍さん)

「話の展開とか、会社に入らないと分からないような話し方と聞き方に共感できたり学べると思いました」

インターンシップは「仕事」の体験だけでは終わりません。

(カトーレック 人財部/横田叶夢さん)

「今からは自宅の方に一緒に向かいまして」

午後6時すぎ、丸亀市の横田さん自宅に到着。長男の暖くん(6)と長女の鼓ちゃん(1歳4カ月)、妻の悠さんの4人家族。香川県内の企業で正社員として働く悠さんは先に帰宅し、夕食づくりをしていました。

(妻・悠さん)

「(Q.何時に帰った?)6時ぐらい。きょうは遅くなっちゃいました」

夕食の準備中、インターンシップで訪れた大学生の根本さんは子どもの相手をしていました。

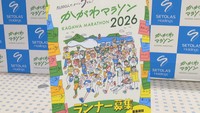

この取り組みは、香川県が2025年度に始めた「仕事と子育て両立体験事業」です。学生が仕事と家庭の両方を体験できるインターンシップで、香川県の6つの企業や学校法人が学生を受け入れています。

同じく香川大学2年の前田さんも横田さんの妻・悠さんの会社にインターンシップに来ました。

(香川大学2年/前田栞里さん)

「ご飯の準備をしてみんなで食べて寝かしつけるまで忙しく慌ただしく過ごされるわけなので、休まずにやってられるのがすごいなって」

横田さんは子どもとお風呂に入った後、夕食の準備を手伝います。

(香川大学2年/根本神龍さん)

「昼間忙しく一緒に動かせていただいたんですけど、それだけだったら疲れちゃうっていうのがあるんで。子どもとか一緒に話せる奥さんとか旦那さんがいるって素敵なことだなと、自分の理想の家庭像が見えてきたなって感じました」

(カトーレック 人財部/横田叶夢さん)

「きょうはたまたま僕の家に来てもらってこの家庭を見てもらいましたけれど。働く以外の充実できるポイントを自分でも見つけてもらいたいなと思っています」

事業を始めた香川県の狙いは……。

(香川県子ども政策課/横山暁さん)

「学生が自分のライフデザインを考えるきっかけに。いろんな家庭を見ていただくことで想像の部分が、ちょっと具体的になるのかなと考えています」

子育て家庭を訪問「選択肢が増えた」

一方、岡山でも。岡山市北区の子育て家庭を20代の女性が訪れました。

(訪問した女性)

「私はあまり結婚願望がないし、子どももそんなにって感じなんですけど、周りが結婚を経験してたりとか出産した友達とかも増えてきて。自分のキャリアと子育てとかそのあたりの人生のことを考えなきゃなって気持ちがあって」

団体職員の女性は岡山県の「子育て家庭留学プログラム」で会社員の薮木さんの家庭を訪問。妻の加奈子さんは管理栄養士として非常勤で働いています。6歳の裕仁くん、4歳の皓生くん、1歳の逢冴ちゃんの5人家族です。

(訪問した女性)

「きっちり(家事)分担はしてないんですか?」

(妻・加奈子さん)

「全くない。テニスのダブルスみたいに、どっちでもいける」

(薮木直史さん[会社員])

「どっちかがどっちかの仕事をやってるってしたら(家が)回らなくなる」

母親になった後の変化も尋ねます。

(妻・加奈子さん)

「1人じゃ分からなかった経験、できなかったような感情とか。子どもとも向き合いながら自分のことも大切にしながらっていう感じで視野が広がったし、成長はすごいできるって思いますね」

体験を通じ、感じたことは?

(訪問した女性)

「子どもを生んで一緒に家庭をつくっていくのは素敵だなと感じました。今回自分の選択肢が1個増えたなって感覚があります」

企画した岡山県は人生のステージを考えるきっかけにしてほしいとしています。

(岡山県子ども未来課/岡本幸広さん)

「結婚とか出産、お子さんを持つことについて、大変さ、キャリアも含めていろいろあるんですけど、それ以上に喜びがあるとか。前向きな意識の変化を持っていただきたいと思って取り組みを進めております」

自治体のこうした取り組みの背景には、子育てなどを機に女性が離職するという現状があります。

厚生労働省によりますと、第1子を出産した女性のうち、出産を機に退職した人の割合は徐々に減ってきているものの、直近の2015年から19年のデータでは約2割が退職しています。出産の退職により暮らしや経済全体にはどれぐらいの影響がでるのでしょうか。

専門家「女性の所得増で経済が活性化」

(第一生命経済研究所/福澤涼子 研究員)

「正社員として育休をとって正社員として復帰した場合と、出産のタイミングで辞めて無職やパート雇用で働いた場合は、働く時間にもよるんですけど、1億円以上世帯の生涯の可処分所得に影響があるといわれていますので。女性の所得が増えた分、より消費が活発になりやすいと」

福澤さんによると、女性は男性より消費が多いというデータもあるそうで、女性の所得が増えた方が経済は活性化しやすいのではと分析しています。

女性が働く環境を確保することは企業にとってもプラスに働くとしています。

(第一生命経済研究所/福澤涼子 研究員)

「企業としても人手不足の中で、女性とか高齢者も生活とか家庭と両立できる働ける職場をつくっていくことが企業のメリット、利益にもつながってくると考えます」

結婚についてはさまざまな選択肢がありますが、より経済が活性化するような女性が安心して働ける環境を社会全体で目指していきたいと思います。

(2025年9月24日放送「News Park KSB」より)