8人がけがをした杉並区の火事はモバイルバッテリーから火が出たことが原因とみられます。出火直前の危険な兆候を見抜く方法を聞きました。

■スマホ充電中に発火か?

25日午前2時前、杉並区の住宅街。緊迫した消火活動を映します。避難した住民でしょうか、マンションから立ち上る炎を見つめます。

火元の1階上の住人 「エレベーターの階数表示だけが白い中にぼんやりと見えるくらい。すごく濃い煙が充満していた」

25日未明、杉並区の複合住宅で火事がありました。

現場は丸ノ内線「南阿佐ケ谷」駅から徒歩3分ほどの住宅街。近くには杉並区役所もあります。1階部分が店舗の5階建ての複合住宅。その2階部分の一室から出火。20平方メートルほどが焼けました。

火はおよそ2時間半後に消し止められました。住人とみられる10代から60代の男女8人が喉の痛みなどを訴え、6人が搬送されました。

上の階に住む60代男性が救助された状況を語りました。

火元の1階上の住人 「火災報知器が鳴っているなと目が覚めて、入り口のドアを開けたら煙で真っ白で何も見えなくて、階段も全然見えず反対側のベランダにすぐ逃げて、警察の人が『避難できるか?』と。『私、杖をついているので無理です』と伝えて、消防の人にはしごかけて上って救助してもらった。消防の人におぶさっておろしてもらった」

出火原因について、通報した住人はこう話します。

通報した女性 「スマートフォンをつないで枕元に置いて寝ていた。音がして目を覚ました。見たらモバイルバッテリーから火が上がっていた」

モバイルバッテリーについては、特段古いものではなかったそうです。

■モバイルバッテリーの出火を防ぐ方法

今年の夏、モバイルバッテリーからの発火は相次ぎました。7月には山手線で、先月には新幹線車内で発煙。乗客がやけどをしました。

東京消防庁によると、モバイルバッテリーなどに搭載されるリチウムイオン電池の関連による住宅火災は去年、過去最多となる106件に。7年で5倍以上に急増しています。

今回のケースや、過去の電車内での発火は、いずれも夏場に起きている共通点があると専門家が指摘します。

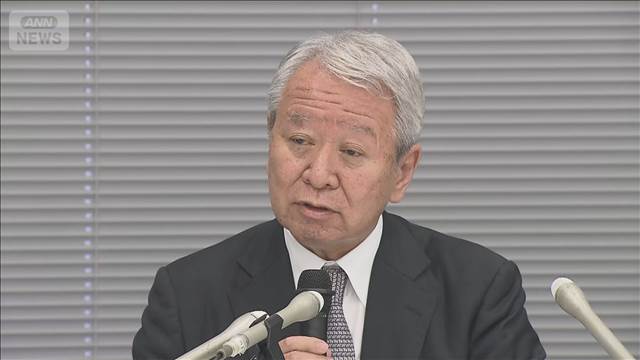

関西大学 化学生命工学部 石川正司教授 「内部のショートによって内部から熱が出るのが引き金になるケースが多いが、そもそも夏場は内部のショートが起こっても熱が逃げずに逆に外部から熱が入ってくる状況」

スマホや小型扇風機、電動アシスト付き自転車など、もはや我々の生活に欠かせないモバイルバッテリー。発火を防ぐために一工夫が必要と話します。

関西大学 化学生命工学部 石川正司教授 「充電率100%の時はエネルギーが高い状態その時にもし何かの弾みでショートすると、熱が上昇して発火に至るというようなことがあり得る。充電しっぱなしで外出するのは絶対避けた方がいい。長い時間使いたい人にとっては満充電したいというのがあると思うが、安全を重視する場合は100%ではなく90%、95%ぐらいでやめるのが安全。無駄に高い充電状態を続けないこと、睡眠中もそう」

危険な兆候を見抜く方法もあります。

関西大学 化学生命工学部 石川正司教授 「(適温は)大体35℃以下、できたら30℃以下。人間の体温は36℃ですから自分の手より明らかに(温度が)上だったらやけどするような感覚になって分かる」

■熱が上がりにくい「ナトリウムイオン」

発火を防ぐ技術も、日々進歩しています。

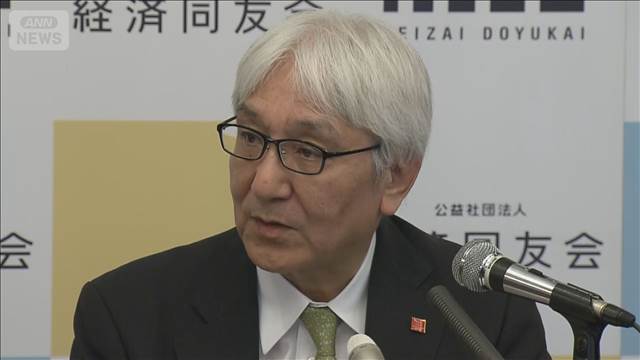

リチウムイオンではなく、熱の上昇が緩やかなナトリウムイオンを使用したモバイルバッテリーを開発しました。

エレコム 商品開発部 田邉明寛さん 「(温度範囲は)通常のモバイルバッテリーだと0℃から40℃くらいが一般的。(ナトリウムイオンモバイルバッテリーは)マイナス35℃から50℃。幅広い温度範囲で使える。無理やり電池に釘をさしてショートさせた時も発火しづらい。在庫が入ってきたらすぐ売れるを繰り返している。今年、発火事故が多かったので発火しにくい、発火しないものを目指してバッテリーは作っていきたい」